Система образования в россии: особенности, понятие, структура и характеристики

Содержание:

- Понятие «Система образования»

- Дошкольные заведения

- Управление образовательной системой в РФ

- Направления высшего образования в РФ

- Высшее образование

- Уровни и виды образования

- Развитие образовательной системы в России

- Учреждения дошкольного образования

- Аргументы

- Предполагаемые результаты реализации госполитики

- Общее среднее образование

- Три уровня образования, характеристика

Понятие «Система образования»

Система образования – это целенаправленно разработанный обществом социальный институт, которому свойственна организованная система связей и социальных норм, соответствующих конкретному обществу, его потребностям и требованиям, предъявляемым к социализированной личности. Для более глубокого понимания структуры системы образования необходимо разобраться в каждом из ее компонентов по отдельности.

Для начала следует понять, какое понятие вкладывается в термин «образование». В узком смысле — это процесс усвоения знаний, обучение и просвещение. Если брать более широкий смысл определения, то образованием является среда социальной жизни, создающая внешние и внутренние условия, необходимые для гармоничного развития личности в процессе познания культурных ценностей, норм и моделей поведения. Другая формулировка определяет образование как синтез процессов обучения, учения, воспитания, самовоспитания, развития и социализации. Из чего выходит, что образование – это многоуровневое пространство, способствующее созданию условий для развития и саморазвития личности. На 20 сессии Генеральной конфедерации ЮНЕСКО было сформулировано следующее понятие: образование – это процесс и результат совершенствования способностей и поведения личности, в результате которого она достигает социальной зрелости и индивидуального роста. Нередко под определением образования понимают формирование духовного образа человека, происходящее под влиянием нравственных и духовных ценностей, взятых за эталон в конкретном обществе. Образование – это также процесс воспитания и совершенствования личности, в котором играет значимую роль не столько объем приобретенных знаний, навыков и умений, сколько грамотное сочетание их с качествами личности, умением самостоятельно распоряжаться своими знаниями, направляя деятельность на непрерывное саморазвитие и самосовершенствование.

Система образования в России и мире определяется как многообразие конкретных компонентов, находящихся в определенных отношениях и связях и образующих целостную, единую концепцию. Поэтому, рассматривая образование с позиции системы, чаще всего дается определение: «совокупность образовательных учреждений страны, а именно дошкольных, начальных, средних, средне-специальных, высших и послевузовских образовательных организаций, а также внешкольных учреждений». Довольно часто систему образования рассматривают как модель, объединяющая институциональные структуры, основной целью которых является создание оптимальных условий для обучения, как активной деятельности субъектов воспитательного процесса.

Определение 1

Таким образом, система образования – это структура учебно-воспитательных учреждений, существующая в масштабах страны. В систему входят ясли, детские сады, начальные и общеобразовательные учреждения, специализированные и профессиональные школы, колледжи, техникумы, внешкольные организации, ВУЗы. Часто в данную систему также входят образовательные учреждения для взрослых и культобразовательные заведения.

Базой образовательной системы является тип образования, которых существует несколько:

- Дошкольное образование. Его функции выполняют ясли и детские сады.

- Элементарное (начальное) образование, длительность которого, в зависимости от государства, составляет от 5 до 9 лет. В России к начальному образованию относится девятилетнее обучение.

- Среднее. Школы с 4-6 летним сроком обучения.

- Высшее образование. В категорию входят институты, академии, университеты, высшие технические училища, некоторые колледжи. Срок обучения может достигать 7 лет.

Дошкольные заведения

Образование украинских детей, как и многих европейских, начинается с дошкольных учебных заведений, то есть детских садов. Малыши в возрасте от полутора до трёх лет попадают в разные группы. Родители определяют, сколько времени ребёнок будет проводить в саду. Иногда дети могут оставаться там только до половины дня, а порой и круглосуточно.

Практически сразу после рождения ребёнка родители получают места в онлайн-очереди, где можно выбрать подходящий детский сад и записать в него малыша. Согласно постановлению, принятому в 2001 году, с пятилетнего возраста дети обязательно должны получать дошкольное образование. До этой отметки родители могут обучать ребенка дома самостоятельно.

Сегодня в Украине существует более 1000 детских садов, а также групп кратковременного пребывания. А при большинстве общеобразовательных учебных заведений работают подготовительные классы.

Управление образовательной системой в РФ

На верхней ступени стоит Министерство образования и науки, занятое выработкой доктрины учебной сферы и составлением нормативно-правовых документов. Далее располагаются федеральные агентства и исполнители муниципального уровня. Коллективы местного самоуправления следят за реализацией вышедших актов в структурах образования.

Любая управленческая организация имеет свои четко прописанные полномочия, которые передаются от высшего уровня к низшему, не обладающему правами на реализацию некоторых действий в образовательной политике. Это не означает делегирование права на финансирование тех или иных мероприятий без согласования с вышестоящей структурой.

Инспектирование общего соблюдения законодательных положений ведет государственно-общественная система управления образованием в РФ. Входящие в нее организации заняты в основном вопросами функционирования школ и контролем выполнения принципов:

- гуманного и демократичного подхода в управлении;

- систематичности и целостности;

- правдивости и полноты сведений.

Чтобы политика была последовательной, в стране существует система органов управления образованием следующих уровней:

- центрального;

- вневедомственного;

- республиканского;

- автономно-областного;

- автономно-окружного.

Благодаря сочетанию централизованного и децентрализованного управления удается обеспечивать работу администраторов и общественных организаций в интересах коллективов. Это создает плацдарм для внедрения управленческих постановлений без дублирования и приводит к повышению координации действий всех подразделений образовательной системы.

Направления высшего образования в РФ

В нашей стране существуют следующие направления высшего образования:

- математические и естественные науки;

- гуманитарные науки;

- образование и педагогические науки;

- науки об обществе;

- инженерное дело, технологии и технические науки;

- здравоохранение и медицинские науки;

- сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки;

- искусство и культура;

- военные науки.

Каждое из этих направлений включает в себя разделения на конкретные науки и дисциплины. Например, направление «Математические и естественные науки» включает в себя:

- математику и механику;

- физику и астрономию;

- компьютерные и информационные науки;

- химию;

- науки о земле;

- биологические науки.

В рамках каждого раздела предусмотрены специальности как для бакалавриата, так и для специалитета. Так раздел «Физика и астрономия» предлагает три специальности для бакалавриата:

- прикладная математика и физика;

- физика;

- радиофизика.

И две специальности для специалитета:

- астрономия;

- фундаментальная и прикладная физика.

Высшее образование

В России высшее образование делится на 3 уровня:

Бакалавриат (4 года)

Это законченное высшее образование. На бакалавриат могут поступать те, кто окончил 11 классов, либо те, кто получил профессиональное образование. По окончанию бакалавра выпускникам выдается лишь диплом с квалификацией.

Специалитет (5 лет)

В отличии от бакалавриата, по окончании специалитета выпускник получает звание дипломированного специалиста.

Магистратура (6 лет)

Магистратура — это второй уровень высшего образования. В магистратуре могут продолжать учится те, кто закончил бакалавр и специалитет. В магистратуре можно углубить знания и улучшить подготовку по уже полученной профессии.

Высшее образование является последней ступенью образования в России. Исходя из закона Российской Федерации, высшими учебными заведениями (ВУЗ) считаются институты, университеты и академии.

Институт занимается подготовкой специалистов лишь в одной отрасли, например, экономике, психологии, медицине. В этом основное отличие данного типа вуза.

В университете, наоборот, охватывается широкий спектр специальностей. В этом учебном заведении можно получить подготовку по самым разнообразным направлениям.

В свою очередь, академия отличается более узким спектром специальностей для одной отрасли хозяйства, например: сельскохозяйственная академия, горная академия, экономическая академия и так далее.

Также существует и неполное высшее образование. Студент получает его в том случае, если он отучился минимум 2 года и по каким-либо причинам не смогу закончить высшее учебное заведение.

В заключении, можно отметить, что российская система образования построена так, чтобы каждый гражданин страны при желании имел возможность обучаться. Ведь при наличии определенных знаний каждый человек может выбрать для себя то учебное заведение и направление, которое его действительно интересует.

Уровни и виды образования

И хотя психологи все чаще говорят о процессе образования как о неотъемлемой стадии взросления ребенка с первых дней его жизни, четкое разграничение уровней образования начинается только с детского сада – первого социального опыта ребенка вне семьи. Согласно законодательству, в России установлены такие уровни образования:

- Общее образование и его уровни: дошкольное, начальное общее, основное и среднее общее образование.

- Уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура и подготовка кадров высшей квалификации.

Общее образование (дошкольные и школьные учреждения) предусматривает базовое формирование мировоззрения человека, знакомство с разными предметными областями науки – естествоведением, биологией, химией, физикой, литературой, языками и т.д. Этот уровень образования должен помочь развить базовые личностные навыки учеников и определить последующее профессиональное развитие компетенций каждого человека.

Хотя основой всего образования у нас принято считать школу, не менее важную социальную функцию выполняют домашнее образование, ясли и детские сады. Также существует система дополнительного образования, которая включает обучение в разных кружках, секциях, музыкальных, художественных и спортивных школах – все эти активности помогают раскрыть способности ребенка.

Профессиональное образование – это специальная подготовка по определенному направлению. К системе этого уровня образования сегодня можно отнести школы с углубленным изучением чего-либо, лицеи, колледжи, институты, кружки, семинары и секции.

За процесс образования отвечают министерства и местные ведомства государственного, федерального, городского уровней. Учебная система государственного образования является стандартизированной и делится на такие ступени:

- дошкольные учреждения;

- общеобразовательные учреждения (школы, лицеи и гимназии);

- учреждения среднего профессионального образования (училища, техникумы, колледжи);

- высшие учебные заведения (университеты, академии, институты, консерватории и высшие военные училища).

Согласно конституции РФ, каждый гражданин должен получить полное общее образование, т.е. освоить учебную программу 11 классов школьной системы, которая состоит из трехуровневой системы образования – начального, основного и полного высшего образования. В том случае, если ученик переходит после 9 класса в спецучилище, кроме профессиональной подготовки он также должен освоить необходимые знания полного общего образования 10 и 11 классов.

Таким образом, образование не только формирует основу для будущей социализации человека в обществе, но и выполняет часть духовных и ценностных функций наравне с наукой и искусством.

Образование, наука и искусство – это важные институты, которые тесно взаимосвязаны между собой, но в то же время имеют разные социальные функции. Образование – это передача знаний от поколения к поколению, формирование общего понимания мира и ценностей. Это своеобразная парадигма, которая создает общность. Система образования не создает нового знания, ее главная цель – формирование систематического и специфического знания о мире, обществе и человеке.

В отличие от образования, цель науки – это как раз и есть создание нового знания, идей, концепций. Если в основании образования лежит систематическая передача знаний с целью формирования общей картины мира, то в основании науки лежит творчество, познание мира и новые открытия. Главные функции науки:

- познавательная;

- прогностическая;

- мировоззренческая;

- изобретательная.

Не менее важную роль в формировании личности занимает и развитие творчества, креативности. За эту часть способностей человека отвечает современное знание об искусстве и эстетике

Начиная с раннего детства, очень важно развивать у ребенка его творческие наклонности, которые в будущем помогут ему не бояться проявлять себя и вносить вклад в развитие общества

Все эти стороны общественной жизни предусмотрены и регулируются законодательством, которое гарантирует доступ к образованию каждому гражданину страны.

Развитие образовательной системы в России

Начало XVIII века отметилось тем фактом, что для осуществления экономических и социальных реформ в России возникла достаточно острая нужда в большом числе профессионалов в разнообразных сферах жизнедеятельности. Данная потребность, в свою очередь, вызвала необходимость в формировании светской образовательной системы, которая была бы направлена на удовлетворение запросов государства.

Одновременно претерпевала существенные изменения сама суть воспитания и обучения. Общество нуждалось в чем-то большем, чем просто покорные крестьяне, социум требовал полноправных граждан своего государства

Задача воспитания людей обладающих светским образованием и широким кругозором, однако при этом остающегося верным религиозным традициям и национальным интересам, стала наиболее важной в системе отечественного образования. С целью ее решения в России начала формироваться система государственных, а также частных учебных учреждений

Правительство Петра I занялось возведением начальных школ, которые отличались доступностью для широких слоев населения.

Частным примером таких учреждений являются цифирные школы, которые были образованы для детей десяти-пятнадцати лет и были нацелены на их подготовку в качестве обслуживающего персонала низшего уровня для работы на предприятиях. Предполагалось, что цифирные школы будут подготовительной ступенью для дальнейшего профессионального образования низших слоев населения. В данных учреждениях изучали грамоту, арифметику и геометрию. Однако целый ряд трудностей спровоцировал их повальное закрытие. В России в это же время существовали также гарнизонные и адмиралтейские школы. Их предназначение заключалось в осуществлении подготовки низшего военного состава армии и флота, другими словами солдат и матросов.

С целью обучения квалифицированных рабочих начали открываться горно-заводские школы. Такие учебные заведения представляли собой школы для представителей низших сословий. Параллельно в царской России происходит становление образовательной системы для высших слоев населения – дворянства. Данные элитные учебные заведения представляли:

- Московская инженерная школа, Петербургские инженерная школа, Петербургская артиллерийская школа, хирургическая школа и так далее;

- общеобразовательные государственные и частные школы, пансионы.

Более того, в период правления Петра I получила широкое распространение система обучения так называемых дворянских недорослей в учебных учреждениях экономически развитых европейских стран. Данный факт был попыткой наладить преемственность начального и среднего образования. Примером традиционного богословского учебного заведения стала Славяно-греко-латинская академия, в ней можно было получить начальное, среднее и высшее образование.

Примером традиционного светского высшего учебного заведения петровского времени была Санкт-Петербургская Академия наук с входящими в ее состав университетом и гимназией. Академия была направлена на консервативные способы обучения. Она послужила образцом для открытого в 1755 году М.В.Ломоносовым Московского университета.

Нужна помощь преподавателя?

Опиши задание — и наши эксперты тебе помогут!

Описать задание

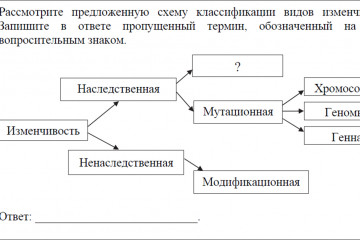

Система образования в россии в 18 веке, а конкретнее в его второй половине, отметилась существенными изменениями в системе отечественного образования. Такие реформы инициировали Екатерина II, И.И.Бецкий и Ф.И.Янкович де Мириево. Организуются уже не узкосословные и профессиональные школы, а всеобщие (кроме, разве что, крепостных крестьян) и общеобразовательные школы, на что свое влияние оказали идеи французских просветителей. Созданию в России государственной образовательной системы мы обязаны И.И.Бецкому. Он был основоположником закрытых сословных учебных заведений таких как Сухопутный шляхетский корпус и Смольный институт благородных девиц. К концу XVIII века в России сложилась неупорядоченная, имеющая сословный характер образовательная система, ориентированная на традиционные формы, методы и использующая традиционные образовательные программы. Эпоха Просвещения была культурно неоднозначной, наполненной неоднородными идейными течениями, которые сходились в ценности воспитания и обучения, в критике сословности образования и в необходимости развивать образование, приближая его к меняющимся социальным условиям. К середине 19 века реформы привели образование к следующей структуре:

Учреждения дошкольного образования

Учебно-воспитательный процесс в рамках системы ДО реализует сеть ДОУ. Наиболее распространенным учреждением данного типа является детский сад. Кроме того, в России существуют и другие виды ДОУ:

Общеразвивающие ДОУ. Как правило, в общеразвивающих детских садах приоритетным выделяется одно или несколько направлений воспитания (например, интеллектуальное, физическое или художественное).

Детские сады компенсирующего типа. Такие учреждения предназначены для детей с какими-либо отклонениями в развитии.

ДОУ присмотра и оздоровления. В таких ДОУ приоритетно осуществляются оздоровительные, санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия.

Комбинированные учреждения. В состав комбинированного детского сада могут входить группы для детей с различными отклонениями, оздоровительные и общеобразовательные группы.

Центры дошкольного развития

Это ДОУ, где равное внимание уделяется оздоровлению, психическому и физическому развитию, коррекции возможных отклонений всех воспитанников.

В рамках дошкольного образования в России воспитывается 63 % (5,8 млн) детей соответствующего возраста. При этом еще около миллиона детей числятся в очереди на получение места в ДОУ.

Помимо привычных типов ДОУ, в настоящее время развитие получили группы кратковременного пребывания детей (интересно, что такие группы родители выбирают не вместо обычных детских садов, а параллельно с ними), дошкольные группы на базе школ или учреждений ДО, а также обучение детей в рамках семейного воспитания.

Аргументы

Некачественность старой образовательной матрицы — миф, который разоблачается во многих статьях виднейших учёных, работающих в этой сфере. Например, известнейший обществовед С. Г. Кара-Мурза пишет, что советская школа на всех образовательных ступенях устраивалась по университетскому принципу, учила мыслить глобально, решать сложные разнообразные задачи, ориентироваться в ситуациях.

Система высшего образования современной России таких качеств уже не имеет. Благодаря советской, во всех отношениях гениальной, системе, жизнедеятельность страны уже в 20-е годы сделала гигантский шаг вперёд, поднимая все отрасли народного хозяйства, и это построение общества продолжалось вплоть до самых реформ 80-х годов.

Предполагаемые результаты реализации госполитики

Ожидается, что введение ФГОС позволит значительно улучшить образовательное пространство в РФ. Общая государственная политика призвана обеспечить:

- Качество образовательно-воспитательного процесса. В результате реализации ФГОС ожидается создание системы, гарантирующей положительные условия для качественного образования на всех уровнях (дошкольное, начальное, среднее и старшее школьное, дополнительное, специальное, высшее и так далее). Также планируется индивидуализировать образовательно-воспитательный процесс за счет вариативности и разнообразия программ, средств и методов обучения, сделать российское образование конкурентоспособным не только по содержанию, но и по качеству образовательных услуг.

- Доступность образования. Общедоступное и бесплатное дошкольное, а также основное образование обеспечивается всем гражданам РФ, вне зависимости от национальности, пола, расы, возраста, состояния здоровья, социальной принадлежности, религии, убеждений, языка и других факторов. Высшее и среднее специальное образование граждане РФ могут получать бесплатно на конкурсной основе.

- Достойная оплата труда педагогов. Необходимо достичь уровня оплаты, который бы обеспечивал конкурентоспособность сферы образования на рынке труда.

- Пенсионное обеспечение. Работникам сферы образования в перспективе должны быть гарантированы не только достойные зарплаты, но и достаточный уровень пенсионного обеспечения. Уже на сегодняшний день работникам, стаж которых насчитывает более 25 лет, вместо пенсии за выслугу лет предоставлено право на надбавку за стаж при продолжении педагогической деятельности.

- Социальное обеспечение воспитанников, учащихся, студентов и аспирантов. В рамках этого пункта детям и молодежи, которые учатся в образовательных организациях, гарантируется защита жизни, обеспечение сохранности здоровья, физическое воспитание. Студентам обеспечивается адресная материальная помощь (стипендии, пособия), содействие трудоустройству.

- Финансирование образовательной системы. Бюджет на образование должен увеличиваться опережающими темпами по отношению к другим государственным сферам, а средства – расходоваться более эффективно. Между отдельными ДОУ материальное обеспечение должны эффективно распределять местные Управления дошкольного образования.

Общее среднее образование

Развитие образовательной системы привело к тому, что общее среднее образование включает в себя начальное, пять классов общей средней школы, а также два старших класса. Таким образом, уже в возрасте десяти лет, то есть после полного завершения начальной школы, ребенок переходит на младшую ступень средней, где получает знания на протяжении пяти лет. В соответствии с действующим законодательством, данная ступень должна заканчиваться в пятнадцать лет, после чего ребенку выдается аттестат о неполном среднем образовании. После этого он может или продолжить свое обучение в школе, или же поступить в средние или начальные профессиональные училища.

Постепенно в РФ установился обновленный алгоритм получения знаний, существенно трансформировалось и само образование (образовательные системы, конечно же, изменились со времен СССР). Обязательное образование на протяжении одиннадцати лет вводилось в Москве, с течением времени данная практика распространилась и на другие области. Ранее в качестве обязательного воспринимался исключительно девятилетний курс школьного образования. Обучаются школьники совместно шесть дней в неделю, и дифференциация в данном случае затрагивает только уроки труда и физкультуры в старших классах. Общее количество часов в неделю составляет от 30 до 36.

За последние несколько лет система образовательных учреждений претерпела массу изменений, что привело к значительному расширению доступных школ на базовом уровне среднего образования. Все современные школы полностью отвечают за освоение базовых программ, а аттестат, который получает ученик, впоследствии признается всеми регионами России, а также различными республиками СНГ.

Три уровня образования, характеристика

Современное высшее образование в РФ подразделяется на:

- бакалавриат;

- специалитет / магистратуру;

- подготовку кадров высшей специализации.

Бакалавр

Бакалавр — это академическая степень, которая присваивается студенту вуза после получения и подтверждения им знаний по выбранной специальности. Поступить на бакалавриат могут:

- одиннадцатиклассники — по результатам ЕГЭ на конкурсной основе;

- выпускники ссузов, они поступают в вуз по внутренним экзаменам.

Бакалавр после прохождения специальных испытаний может поступить на следующую ступень образования:

- специалиста;

- магистра.

Бакалавриат — это полное высшее образование, которое дает выпускникам все необходимые знания для начала трудовой профессиональной деятельности. Длительность обучения на бакалавра составляет 4 года для выпускников 11-х классов и 3 года — для выпускников средне-профессиональных учебных заведений. Степень бакалавра является общепринятой в международной классификации, не требует специального подтверждения в других странах мира, позволяет выпускнику продолжить обучение или трудоустроиться заграницей.

Магистр

Магистр — вторая академическая степень высшего образования, которая готовит профессионалов с углубленной специализацией. Длительность обучения в магистратуре — 2 года. Для поступления нужно пройти конкурс и сдать специальный экзамен, который определяет вуз. В магистратуру могут поступать и бакалавры (после 4-х лет обучения), и специалисты (после 5-5,5 лет обучения). Причем поступить в магистратуру можно в другое учебное заведение. Ограничений нет. Не сумевшие пройти на бюджет бакалавры и специалисты могут стать магистрами на платной основе. Диплом магистратуры дает право выпускнику на последующее обучение в аспирантуре. Студенты, обучающиеся в магистратуре, также, как и студенты в бакалавриате имеют право на отсрочку от военной службы.

Специалист

Это традиционный уровень для российского высшего образования, который, несмотря на Болонский процесс, существует в нашей стране до сих пор. Обучение на специалиста включает в себя базовое образование и специальную подготовку в рамках выбранной специализации.

Поступление в вуз на специалитет проходит, как правило, на основе результатов ЕГЭ. Срок обучения:

- 5 лет для очной формы обучения;

- 6 лет для заочной.

По окончании специалитета выпускник может поступить в магистратуру или аспирантуру. Специалист — это вторая ступень высшего образования в России наравне с магистратурой. Поэтому специалист не может поступить в магистратуру на бюджетной основе, это будет считаться вторым высшим образованием. При этом специалист может поступить в аспирантуру, что недоступно бакалавру. Диплом специалиста по традиции ценится в России, но он не понятен работодателям за рубежом, что создаст трудности при трудоустройстве за пределами нашей страны.